「大学卒業設計コンクール2009」

09.03.24

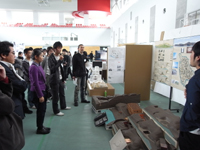

3月14日、東京工芸大学にて、日本建築家協会神奈川地域会の主催する大学卒業設計コンクール2009が開催されました。神奈川県内にある大学の建築学科の中から、優秀作品が約40作品集合し、1次・2次審査を経て賞を決定するというもの。私がコンクール運営委員長を任命されて2回目となりました。

学生のアイデアは常に新鮮でありチャレンジングである、と日頃から考えていますが、今年の作品をじっくりと拝見していて、どうやらそうでもないな、と思いました。確かに世間離れした奇抜なアイデアや、表現性において目を引く作品が大半ではありますが、そのアイデアの源泉はどこだろうと思うと、意外にも過去の卒制の傾向であったり、建築家の実作であったり、つまり見た瞬間にどうしても既視感につきまとわれ、これは本当にいい作品なのだろうか、と考え込んでしまいます。審査委員に紛れて私も上位作品はどれだろうと、注意深く見ていましたが、やはり最後のところで迷ってしまいます。騙されてはいないか?と。

学生のアイデアは常に新鮮でありチャレンジングである、と日頃から考えていますが、今年の作品をじっくりと拝見していて、どうやらそうでもないな、と思いました。確かに世間離れした奇抜なアイデアや、表現性において目を引く作品が大半ではありますが、そのアイデアの源泉はどこだろうと思うと、意外にも過去の卒制の傾向であったり、建築家の実作であったり、つまり見た瞬間にどうしても既視感につきまとわれ、これは本当にいい作品なのだろうか、と考え込んでしまいます。審査委員に紛れて私も上位作品はどれだろうと、注意深く見ていましたが、やはり最後のところで迷ってしまいます。騙されてはいないか?と。

彼らは自分を信じる力が少ないのか。周囲の傾向や、言葉に頼り過ぎる傾向があり、模型という彼らの実作を通じて、「空間を構築しようとしているか」という最大の難問にぶつかってしまいます。空間が見えない。本当は何がやりたいのかが見えない。そんな複雑な思いを持ちながらコンクールは終わりました。昨年に引き続き東海大の学生が金賞を受賞。私も2年の授業で教えていた学生だけにその快挙を素直に喜びたい。

彼らは自分を信じる力が少ないのか。周囲の傾向や、言葉に頼り過ぎる傾向があり、模型という彼らの実作を通じて、「空間を構築しようとしているか」という最大の難問にぶつかってしまいます。空間が見えない。本当は何がやりたいのかが見えない。そんな複雑な思いを持ちながらコンクールは終わりました。昨年に引き続き東海大の学生が金賞を受賞。私も2年の授業で教えていた学生だけにその快挙を素直に喜びたい。